|

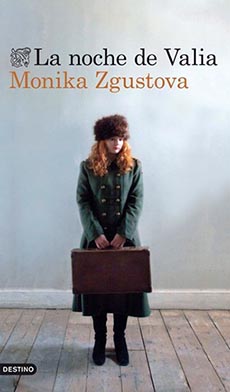

La noche de Valia nace como resultado de sus investigaciones sobre la experiencia de las mujeres en el Gulag. ¿Por qué le ha interesado este capítulo de la historia?

Se ha explicado bastante la experiencia masculina en el Gulag; en cambio, de las mujeres, en su conjunto, no se conoce lo suficiente. Existen los testimonios de Yevguenia Guinzburg y Margarete Buber-Neumann, entre los más conocidos, pero se ignoraba la experiencia del ingente número de presas políticas en el sistema penal soviético.

Como autora de origen checo, ¿qué asociaciones le ha suscitado el relato de esta historia?

Al igual que los rusos, los checos y otros pueblos de la Europa Central y del Este han pasado décadas bajo el yugo del totalitarismo soviético. De este modo, los checos hemos compartido con los rusos una parte de la terrible historia del siglo XX, desde las persecuciones hasta los campos de trabajos forzados, pasando por la falta de libertad, la penuria material y las mentiras ideológicas, impuestas sobre la población desde la cúpula del partido único.

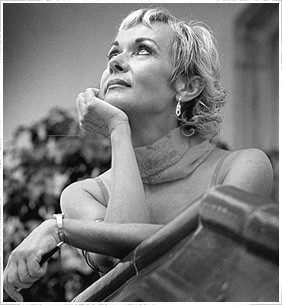

Aunque nacida en Praga, Monika Zgustova reside en España desde los años 80. Traductora, escritora y articulista, tiene en su haber sesenta traducciones, del checo y del ruso, de Bohumil Hrabal, Jaroslav Hasek, Václav Havel, Milan Kundera y Fiódor Dostoeivski, entre otros, por las que ha recibido los premios Ciudad de Barcelona y Ángel Crespo. Es autora de una biografía novelada de Bohumil Hrabal y de varias novelas, entre las que destaca La mujer silenciosa, finalista del Premio Nacional de Narrativa, y Jardín de invierno.

Al escuchar la historia de Valia, me identifiqué con ella porque desde pequeña había oído historias parecidas que contaba la generación de mis padres. Y ese cuento sobre la enorme desgracia y la gran valentía y vitalidad a pesar de los pesares, me ha cambiado la visión de la vida.

¿Cómo estableció contacto con las supervivientes desde Barcelona?

Empecé la toma de contacto en Moscú, donde el historiador Vitali Shentalinski, autor de tres ensayos publicados en español sobre los archivos literarios del KGB, me organizó una visita con una superviviente, Zaiara Vesiolaia. Ella, después, me proporcionó ocho contactos más.

Construyó esta novela a partir de la vida de una mujer en sus años de confinamiento en campos penitenciarios y su posterior liberación. ¿Qué le hizo decantarse por esta historia, de entre todas las demás, para convertirla en libro?

De todas las mujeres que entrevisté en Moscú, Valia, la última que visité, mostraba el peor aspecto. Se veía que era una anciana gravemente enferma sin fuerzas para arreglarse.

Sin embargo, cuando se puso a narrar su historia, habló de su novio estadounidense Bill y de su hija Bella, además de su compañera de campo, la célebre actriz Tatiana Okunévskaia, con tanto entusiasmo y tanta vivacidad que enseguida tuve la intuición de que ese relato merecía acabar convertido en una novela.

De la experiencia del Gulag Shalámov escribió: “He visto que las mujeres son más correctas, más entregadas que los hombres; en Kolimá no se ha conocido ningún caso de un varón que acompañara a su mujer. En cambio, las esposas los acompañaban y en muchas ocasiones”. ¿Cuál es opinión después de hablar con estas mujeres?

Las declaraciones de las personas que entrevisté me revelaron que las mujeres eran más propensas que los hombres a acostumbrarse a cualquier situación, por terrible que fuera.

Era más frecuente que las mujeres decoraran las paredes de los barracones con ramas de árboles, se juntaran por la noche alrededor de una mesa con un vaso de agua caliente –a falta de té o café– a contarse historias, fabricaran adornos con espinas de pescado que hallaban en el rancho, se asearan a pesar del agua helada y el cansancio: que crearan su pequeña vida cotidiana a pesar de las adversidades.

Esos detalles que recordaban una cierta normalidad las ayudaban enormemente a mantener el ánimo y, en última instancia, a sobrevivir.

¿Cómo alumbra Chéjov esta novela, que aparece ya al principio de las conversaciones de los protagonistas?

La pareja protagonista, Bill y Valia, siente una especial complicidad al darse cuenta de que, a los dos, de culturas muy alejadas, les gusta apasionadamente Chéjov.

El gran humanismo de ese escritor, además, ilumina los días oscuros de Valia en el Gulag. Ése es el gran poder de la literatura.

Apuntes de la casa muerta, de Dostoievski, aparece en varios pasajes del libro. El autor afirmaba que su paso por la kátorga -sistema penal en la Rusia imperial- tuvo un efecto purificador en él. El régimen penitenciario que le sucedió, el Gulag, excedió su crueldad con creces.

Hay personas que no han visto nada positivo en la experiencia del Gulag: Lina Prokófiev, la mujer del músico, una española que había pasado años en el campo, después de ser liberada nunca quiso hacer la más mínima referencia a su vivencia como presa.

En cambio, las mujeres que entrevisté en Moscú afirmaron, sin excepción, que el Gulag les había proporcionado una fuerza interior que en otras circunstancias jamás habrían adquirido.

}

En la novela se describen tanto las penurias físicas que soportaron estas mujeres como las psicológicas. Por ejemplo, que nunca les permitieran crear lazos afectivos con otras reclusas o el acoso sexual de los hombres. Por no hablar de que, una vez libres, buena parte de la sociedad les dio la espalda. ¿De dónde surge esa fortaleza?

Ése es el gran tema: ¿de dónde saca el hombre las fuerzas para resistir tanta desgracia? En el fondo el ser humano tiene más fortaleza de la que sospecha.

Lo que es indispensable para resistir son las ganas de vivir. En el Gulag, la conciencia de la integridad moral era lo que más ayudaba a sobrevivir: saber que uno nunca había hecho daño a los demás y que era una víctima inocente de un sistema injusto.

¿Cómo puede comprender qué fue el Gulag una persona que no lo ha experimentado en su propia carne? ¿Qué papel desempeña la literatura?

A los supervivientes, tanto del Gulag como del campo de concentración nazi, les costó entender y relacionarse con los que no han tenido la misma experiencia. Y les costó vivir en el mundo fuera del campo porque les parecía frívolo.

|

Primo Levi acabó suicidándose, y no fue el único. Lo mismo sucede con los que no hemos pasado por esa experiencia, nos cuesta entender los mensajes de los supervivientes.

Para dar un ejemplo de ello: durante mucho tiempo no llegaba a comprender por qué todos los supervivientes me confesaban que si tuvieran otra vida querrían volver a vivir un tiempo en el Gulag.

Al final, entendí que, para los exconvictos, sentimientos como la amistad, el amor o el odio eran tan intensos en el Gulag que, una vez fuera, la vida normal les parecía carente de sentido.

Ahora que quedan muy pocos supervivientes directos, la literatura, el cine y el teatro nos pueden acercar las vivencias de esos lugares de sufrimiento del siglo XX.

¿Cómo ha trabajado la novela en lo referente a la lengua? Las fuentes son rusas, su lengua materna es el checo, el resultado final es en castellano y catalán.

Al proponerme escribir una novela suelo redactar el primer borrador en checo, porque la lengua materna es la mejor herramienta para un escritor.

Solo en el idioma materno disfrutas del automatismo que te permite dejarte llevar por las ideas tal y como se te van ocurriendo, sin tener que preocuparte por las cuestiones gramaticales.

Al tener el borrador acabado, me pongo a pasarlo en limpio en castellano y catalán, y así voy pasando de una versión a otra hasta conseguir tres versiones definitivas.

Sin embargo, debo admitir que escribo cuentos, obras de teatro y sobre todo ensayo en distintos idiomas, incluso en inglés.

Además de escribir, ha traducido obras de autores rusos: al castellano a Tsvetáyeva y Ajmátova, al catalán a Bábel y Dostoievski, entre otros.

Personalmente, la literatura rusa siempre me ha atraído por su excepcional profundidad de pensamiento y por su temática universal y atemporal.

En mis años de estudiante en los Estados Unidos me dediqué, al menos en parte, a la literatura rusa con su filosofía. Las obras que he traducido, tanto del checo como del ruso, siempre han obedecido a un gusto y una ética muy personales. Estoy convencida de que, de no ser así, el traductor no podría llevar a cabo un trabajo óptimo.

Durante un tiempo en España se dio la espalda a la cultura centroeuropea y eslava. En parte, usted ha contribuido a introducir a intelectuales procedentes de estos ámbitos culturales. ¿Cómo valora el presente?

La España franquista ignoraba la realidad cultural y política en los países eslavos -que los intelectuales españoles idealizaban desmesuradamente– porque eran comunistas.

Cuando en la década de 1980 llegué a España, encontré que faltaba mucho por hacer, muchísimos libros por traducir.

Pero, gracias a la dedicación de unos cuantos traductores y editores, hoy podemos afirmar que se ha recuperado el tiempo perdido.

Y las obras traducidas han llegado al público lector más amplio. Pensemos por ejemplo en Vida y destino, de Vasili Grossman, de la que en España se han vendido 250.000 ejemplares: ¡es un fenómeno único y excepcional en el mundo entero!

Empieza a leer el libro aquí.

Todos los derechos reservados por Rossíiskaia Gazeta.

Suscríbete

a nuestro boletín

Reciba en su buzón el boletín informativo con los mejores artículos sobre Rusia: